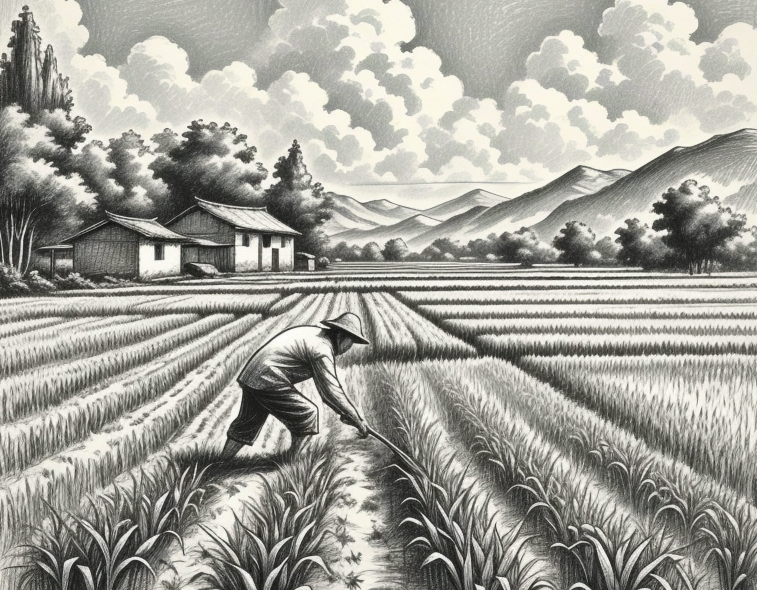

农村生态保护意识如何驱动河道疏浚从 “清淤” 到 “清源”

农村自然河道是乡村生态的“血脉”,承载着防洪排涝、农业灌溉、人居环境支撑的重要使命。然而,长期以来,农业面源污染、生活垃圾淤积等问题,让不少农村河道沦为“垃圾沟”“臭水沟”。河道疏浚治理虽能解一时之困,但要避免“清淤—淤积—再清淤”的恶性循环,关键在于唤醒农村居民的生态保护意识,让“护河”从政府的“独角戏”,变成村民主动参与的“大合唱”。唯有将生态保护意识融入村民的生产生活,才能为河道疏浚治理筑牢持久根基。一、用本土场景解码生态意义,让村民“懂护河”农村居民对生态保护的认知,往往扎根于“看得见、摸得着”的生活场景,抽象的“生态系统”“生物多样性”难以触动人心。要让村民理解“护河”的意义,需用“身边事”搭建认知桥梁。某村在河道疏浚前,收集了三十年前“孩童在河中摸鱼、妇女在岸边洗衣”的老照片,与如今“淤泥堵河、垃圾漂浮”的现状图并列张贴在村委会门口。路过的村民驻足讨论:“原来咱村的河这么清,现在堵得浇地都费劲!”村两委还组织种植户实地查看灌溉取水口,用铁锹挖开淤积的淤泥:“这泥再堆着,今年夏天浇地得绕二里地,电费都得多花百十来块。”直观的对比、切身的利益关联,让村民瞬间明白“河道疏浚不是‘面子工程’,是关系自家收成的‘实事’”。针对村里老年人多、听不懂专业术语的情况,村两委邀请退休教师、老党员担任“方言宣传员”,每天通过村广播用土话播报:“咱往河里倒垃圾,下雨冲得满街臭;清干净了,娃能在河边耍,咱也能闻着青草香。”接地气的解读,让生态保护的理念顺着乡音,走进了村民心里。二、让村民从“旁观者”变“主人翁”,让村民“愿护河”意识的深化,离不开亲身参与。若村民始终站在“旁观者”的位置,即便知晓护河的意义,也难有主动行动。唯有赋予村民决策权、参与权,让他们觉得“河道是自己的”,才能激发护河的积极性。豫西某村在河道疏浚时,没有“政府说了算”,而是选举了5名村民代表——有种植大户、有养鱼户、还有村里的老木匠,成立“河道管护小组”。每次制定疏浚计划,小组都会召集村民开“议事会”:“先清哪段?大家说——”种植户提议“优先清灌溉口附近,不然春灌跟不上”,养鱼户建议“淤泥别全清,留一层给鱼虾当栖息地”,这些意见都被纳入最终方案。施工时,有村民反映“机械别碰岸边的核桃树”,施工队当即调整路线。这种“按村民需求办事”的模式,让村民从“被动配合”变成了“主动监督”,有人还主动给施工队送水:“这是咱自己的河,得盯紧点。”为了让更多人参与,村里还开展“周末清洁日”活动:不要求高强度劳动,老人可以捡捡塑料袋,孩子可以拔拔岸边的杂草,完成后就能领一袋洗衣粉或一张农资优惠券。在外务工的青壮年,也能通过微信“线上认养”河段,资助铁锹、垃圾袋等工具,村里每周发一次“认养河段”的治理视频。一位在外打工的村民说:“看着自己捐的工具派上用场,觉得咱也为家乡出了力,家里老人也更愿意去河边捡垃圾了。”三、让“护河”与“收益”挂钩,让村民“想护河”农村生态保护意识的长效性,终究要靠“利益驱动”。若村民从护河中得不到实际好处,即便一时热情高涨,也难抵长期的懈怠。唯有让“护河”与“增收”“便利”绑定,才能让村民主动守护疏浚成果。皖南某村在河道疏浚后,利用清理后的河道发展“稻田养鱼”,还在岸边种了桃树、李树,打造“小微湿地公园”。村集体明确规定:参与河道清洁、不向河道倒垃圾的村民,优先获得湿地公园的管护岗位,每月能挣2000元;举报污染行为的,奖励50元农资优惠券。村民王大叔以前总往河里倒秸秆,现在不仅主动捡垃圾,还成了“护河监督员”:“现在护河能赚钱,还能在湿地公园打工,谁还会往河里扔东西?”很多农村之所以出现“向河道倒垃圾”的问题,并非村民“故意破坏”,而是“垃圾没处放”。某村在提升意识的同时,同步在村里设了4个垃圾收集点,每天安排专人清运;还修建了小型污水处理池,解决了“生活污水直排河道”的问题。村民李阿姨说:“以前垃圾堆门口臭,才往河里倒;现在家门口就能扔垃圾,谁还费劲往河里运?”解决了“被动污染”的根源,再加上意识引导,村民护河的习惯自然养成。四、让护河成“新风尚”,让意识“扎深根”生态保护意识的培养,不是“一阵风”的宣传,而是需要长期渗透,通过代际传递、制度约束,让“护河”成为农村的日常习惯、文明风尚。不少农村小学开展“河道小卫士”活动:孩子们画出“我心中的清澈河道”,写下“给爸妈的护河信”——“爸爸,别往河里倒农药瓶,小鱼会生病”“妈妈,咱们一起去捡垃圾吧”。放学回家,孩子们拿着信念给家长听,不少家长红了脸:“娃都懂的道理,咱不能再糊涂。”学校还组织孩子们每月去河边捡一次垃圾,小小的身影带动着全家参与,形成了“小手拉大手,全家共护河”的氛围。更关键的是,要让“护河”从“道德倡导”变成“行为规范”。很多村将“禁止向河道倾倒垃圾、排放污水”“主动参与河道清洁”写入村规民约,还成立了“监督小组”,由老党员、村民代表组成,每周巡查。若有人违规,不罚款、不批评,而是让其“参与一天河道清洁劳动”。这种“柔性约束”既保留了村民的面子,又让违规者亲身体会护河的不易。某村村民老周曾往河里倒过建筑废料,被罚去捡垃圾后说:“弯着腰捡一下午,才知道这河多难清,以后再也不乱倒了。”每季度,村两委还会召开“河道治理成果会”,给村民看疏浚后的河道照片、水质检测报告:“现在河水透明度提高了,能看到小鱼了!”还会算一笔“经济账”:“湿地公园这个月收入8000元,给管护员发了工资,还剩2000元买了化肥,下次分给大家。”清晰的成果、实在的收益,让村民真切感受到“护河有回报”,生态保护的意识也在一次次正向反馈中,扎下了深根。农村河道疏浚治理,“清淤”是起点,“护河”才是终点。生态保护意识,不是靠“说教”灌输的,而是靠“接地气的认知唤醒、有温度的参与赋能、有实惠的利益联结、有约束的长效渗透”慢慢培养的。当村民从“要我护河”变成“我要护河”,从“看着河道变清”变成“主动让河道保持清澈”,农村的河道才能真正摆脱“淤积—疏浚”的循环,成为“水清、岸绿、景美”的生态脉,为乡村振兴注入持久的生态活力。

[查看全文]

发布时间 2025-08-19 16:35